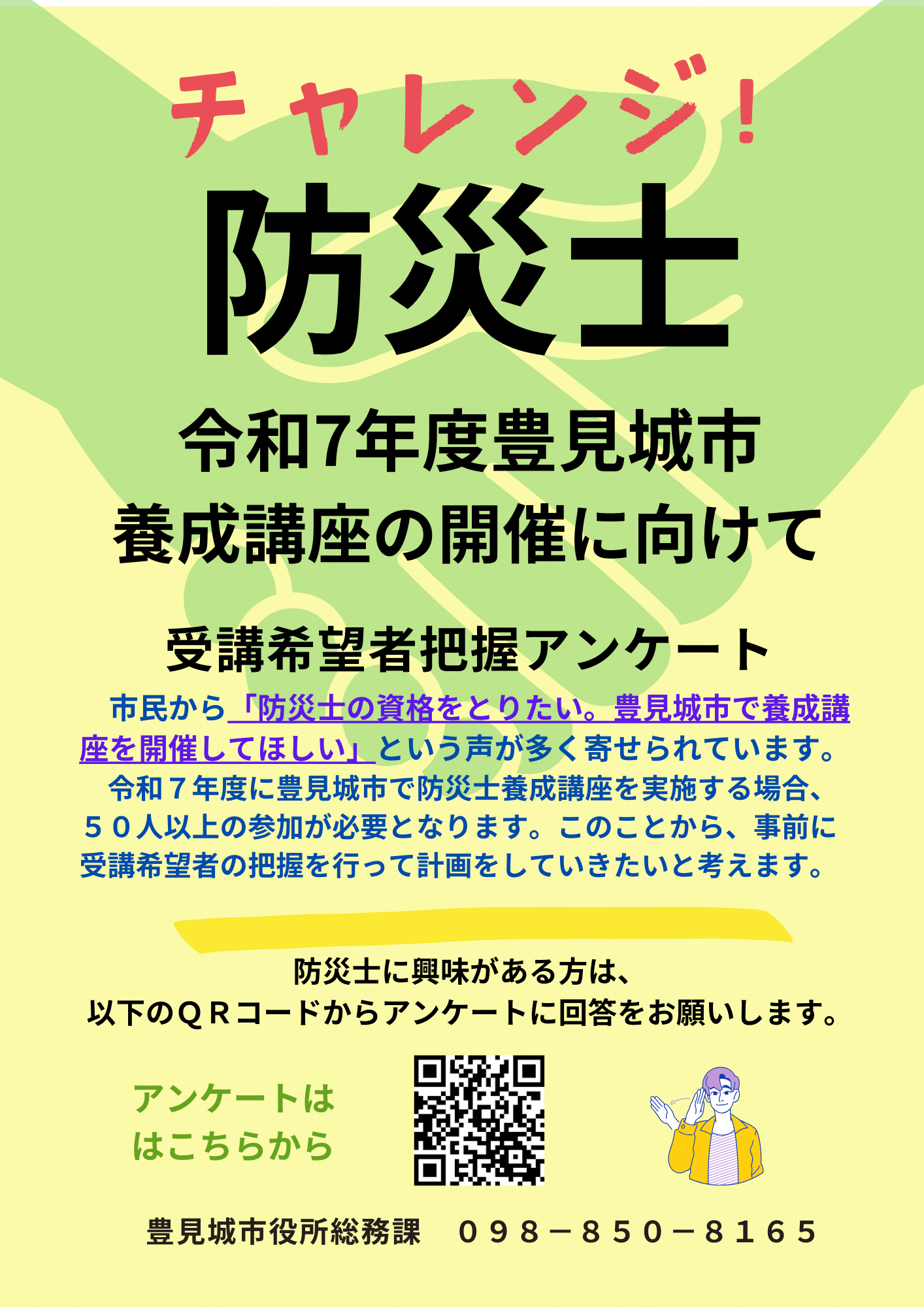

【チャレンジ防災士!】令和7年度豊見城市防災士養成講座の開催に向けて受講希望者把握アンケートの実施

市民から「防災士の資格を取りたい」「豊見城市で防災士養成講座を開催してほしい」という声が多く寄せられています。

令和7年度に豊見城市で防災士養成講座を行うには50人以上の参加が必要となります。

今後豊見城市で防災士養成講座を開催することが可能か、受講希望者を把握するためのアンケートを実施いたします。

防災士資格に興味がある方は下記URLよりアンケートにご協力ください。

https://logoform.jp/f/mH0Z9(所要想定時間:5分)

防災士とは

1995年(平成7年)に起きた阪神・淡路大震災をきっかけに設けられた民間資格です。

地震や津波など大規模な災害が発生した時は、消防や警察をはじめとする行政機関も被害を受けることから、身近な地域の人々の役割が重要になってきます。

いざというときに、地域住民が地域の防災力の担い手として力を発揮できるよう、防災や減災のための知識や技能を身につけた人を防災士として認定する制度が2002年(平成14年)にできました。

防災士ができること

防災士に認定されても、特別な義務が発生するわけはなく、特別な権限が与えられるわけでもありません。

例えば、以下のような一般的な職場で活躍することが想定されます。

・福祉施設:避難計画の策定や職員への防災研修

・医療機関:患者向けの避難手順の策定や防災訓練の実施

・教育機関:生徒や教職員向けの防災教育や訓練の実施

・企業:防災担当として従業員向けの防災研修や災害時の対応手順の策定

防災士は災害発生時の対応策を考えるだけでなく、日常的に防災意識を高める活動も行います。

防災士に求められる役割

防災士に求められる役割は多岐にわたりますが、具体的には以下のような役割が挙げられます。

・災害時に公的支援が到着するまでの被害の拡大を軽減する

・災害発生後の被災者支援の活動を行う

・平常時に防災意識の啓発や自助・共助活動の訓練を行う

災害が発生した際、自分自身の安全を守り、その上で住民のリーダーとなることが期待されます。

防災士の知識と経験を活用し、地域の人々の自助・共助活動をサポートします。

防災士になるには

ステップ1

日本防災士機構が認証した研修期間が実施する防災士養成研修講座を受講し、研修履修証明を取得する。

ステップ2

日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験を受験し、合格する。

ステップ3

全国の自治体、地域消防署、日本赤十字社等の公的機関、またはそれに準ずる団体が主催する救急救命講習(心肺蘇生法やAEDを含む)を受け、その修了証を取得する。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 防災危機管理班

〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1

電話番号:098-850-8165

ファックス:098-850-5343

更新日:2024年10月21日